研究紹介ファイル

No.24 松井 かおり氏

留学生別科 別科長

海外にルーツがある子どもたちのために新しい学びの場を提供したい

松井さんが助成研究に応募したきっかけは、子どもたちの表情の違いを目の当たりにしたことだったそうだ。 「10年前、在外研究で移民大国のオーストラリアとカナダに行き、海外にルーツがある子どもたちの補習校などを視察、観察調査しました。英語力が不十分な子どもはたくさんいましたが、みな表情が明るく将来の夢をいきいきと語ってくれました。」

帰国後、松井さんは生まれ故郷である岐阜県内の高校に足を運んだ。

「日本で暮らす海外ルーツの子どもたちがどのような生活を送っているのか自分が何も知らないことに気づいたのです。当時から岐阜は外国人集住地区が多く、日本の学校に通っている児童生徒は珍しくなかったのですが、見えていませんでした。訪ねた高校は生徒の半数が海外ルーツの子どもたちでしたが、表情が暗くネガティブな印象を受けたのです。先生から退学者も多いと聞き、海外ルーツであることは同じなのにこの違いは何故なのだろう、と。」

ドラマ活動の場に子どもたちを成長させる何かがある

そのころ出会ったのが「ドラマ活動」公演のビデオだったという。

「ドラマ活動は『多文化共生プロジェクト』と呼ばれ、岐阜県可児市にある文化創造センターで実施されている市民参加型の演劇事業です。地域の日本人住民と外国人住民の出会いと交流の場を作ることを目的に発案されました。舞台の上で楽しそうに歌い、踊り、自分のことを語る子どもたちの姿をビデオで見て、学校での印象とはずいぶん違うと感じました。ドラマ活動の場でやっていることの中に、学校生活の場でも彼らがポジティブになれるヒントがあるのではないかと思い、私自身もプロジェクトに参加し、助成研究で活動そのものを観察分析することにしたのです。」

観察対象としたのは、「多文化共生プロジェクト」参加者43名(サポーター含む)*1 のうち、海外にルーツをもつ小学生から高校生までの21名。【表1】

観察・調査方法は次のとおりだ。

- フィールドノーツによる記録

- ビデオカメラでの録画、一部音声レコーダーによる録音

- 相互行為が見られる場面の抽出と発話の書き起こし。活動の種類やコミュニケーションのタイプ、頻度の現れ方の比較

- 海外にルーツがある子どもたちへのアンケート調査、聞き取り調査。質問内容は生活習慣、家族環境・言語使用状況などについて

- 自由語りの半構造化インタビュー。*2保護者への聞き取り

- プロジェクトへの出席率が高い子どもについては、焦点児童としてプロジェクト開始時から終了後まで学校参観と家庭訪問を継続的に行い、追跡調査を実施

*1 成人参加者10名の内訳:外国人3名/参加している子どもの母親、外国人1名・日本人6名/うち1名は知的障がい者。7名のうち6名は過去の多文化共生プロジェクトに2回以上の参加経験あり。

*2 質問事項をある程度設定して行われる自由度の高いインタビュー。

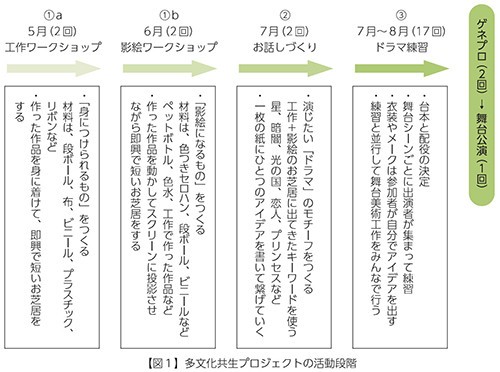

プロジェクトタイトルは「おはなし工作ものがたり2 星くず降る夜の大ぼうけん」で、活動は【図1】のような流れで実施された。最初に台本を与えられて演じるのではなく、参加者が共同で台本を創りあげていくプロセスに時間をかけるのが特徴だ。

まずワークショップで小物や小道具などを作りながら即興劇をやってみて、その過程で浮かんできた物語の断片やアイデアを収集して台本が創られていく。そして、プロの技術スタッフが照明、音声、音効で協力し、衣装や舞台美術も意匠を凝らし、本格的な舞台を観客の前で上演するのだ。最終的に台本は、ワークショップの過程で多数の子どもたちが好んだ「暗闇」「光」「プリンセス」「お花」のイメージをモチーフに、演出家がファンタジーにまとめた。

- ・子どもたちの名前は全て仮名である。

- ・ルーツとは、本人の国籍ではなく、両親あるいは片親の出身国を表している。また国名に付加された※は、その子どもが日本生まれではなく学童期に来日したこと、あるいは日本生まれであっても、一時帰国の経験があることを示している。

- ・ポ語はポルトガル語、タ語はタガログ語、ス語はスペイン語を表す。( )で括られた言語は使用頻度が低いことを表す。

- ・/ で併記された言語は、同頻度で使用されることを示す。

子どもどうしなら自然と仲良くなるわけではない

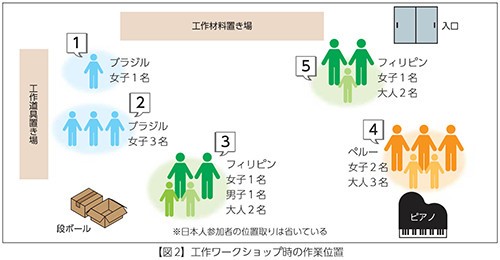

松井さんはワークショップ活動を観察しながら、参加者の子どもも大人も、毎回同じエスニック(民族)グループや個人グループに分かれ固定化した位置取りで工作作業に取り組む姿を見て「演技とは直接関係のない、参加者どうしが互いを知り合う機会が少ない活動が一定期間行われることに疑問を感じた」と言う。そこで活動風景を録画したビデオ映像から、工作活動の場にどのようなコミュニケーションがあったのかを分析した。

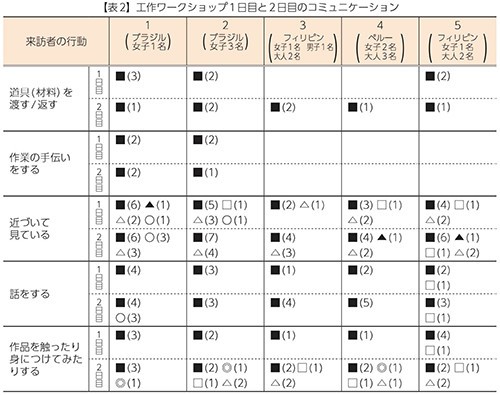

その結果、「黙々と作業活動をするだけ」という印象とは異なり、「道具や材料を貸し借りする」「人手が必要な作業を手伝う」「近づいて作品を覗き込む」「座り込んで話をする」など様々な相互行為が行われていたことが確認された。【図2, 表2】

※◎は同じエスニックグループ大人 〇は同じエスニックグループ子ども ■は日本人大人 □は日本人子ども

▲はその他エスニックグループ大人 △はその他エスニックグループ子どもを表す。

( )内の数字は、各エスニックグループへの来訪者の人数を表す。

1〜5の番号は、図2の工作ワークショップ時の作業位置に相等する。

- 日本人の大人が特に頻繁に外国人グループを訪れていた

- 外国人の大人は、積極的に他のエスニックグループを訪れることはなかった

- 外国人の子どもは、他のグループに近づくことはあっても話しかける行為はほとんどなかった

- 子どもたちが、一緒に作業をしている友だち以外の子と話したり遊んだりする行為は見られなかった

しかし、影絵ワークショップの作業では、次のような変化が見られたそうだ。

- 日本人の大人が積極的に外国人の子どもに話しかけていた

- 外国人の子どもは最初、個別に日本人の大人と関わっていた

- 外国人の子どもは次第に、日本人の大人と関わる際に、異なるエスニックグループの子どもたちとも一緒に作業や話の輪に入るようになった

その後「お話しづくり」の過程を経て、ドラマ練習の前には大人がいなくても、子どもどうしが一緒に遊ぶ様子が観察されたそうだ。

松井さんはワークショップ活動の意義を、初めて出会う参加者たちが他者との間に、各人にとっての快適な心的距離を保ちながら参加し続けることを可能にし、次第にエスニックグループに関係なく共同できるような関係性を創っていった点で評価できるとし、次のように話してくれた。

「日本人の大人がエスニックグループ間の媒介者になっていたことは興味深いと思います。学校になじめない海外ルーツの子の親御さんに家庭訪問を実施したとき、"子どもは友だちもすぐにできるし、(学校生活は)大丈夫"と断言するのをどう説明すれば納得して貰えるのかとても苦労しました。子どもどうしなら自然と仲良くなるわけではないのです。やはり、媒介者となってくれる大人の存在が必要です。」

「場」そのものの持つ力が子どもたちの成長を引き出す

では、ドラマ練習や舞台公演を通じて、子どもたちにどういう変容や成長が見られたのだろう。特に小学生の子どもたちの事例についてうかがった。

「日本語は子どもたちにはまだハードルが高く、一生懸命セリフを練習しても難しい様子でした。では、練習するうちに何ができるようになっていくかというと、動作なのです。

プリンセスの役は3人が順番に登場して演じたのですが、最初の子がクルっとターンをして"私はプリンセス"と言うと、次の子は2回ターンしてセリフを言う。3番目の子はわざと回らないでポーズをきめてセリフだけ言う、という具合です。しかも同じ場面であっても練習のたびに毎回つけてくる動作が変わるのです。その場で、即興的にほかの子の動きを見て、自分のオリジナリティを出せるようになってくる。

実は本番では緊張したのか最初の子のセリフが棒読みだったのです。2人目も同じ。あんなに練習したのにとハラハラして見ていたら、3人目の子がこれはマズイと気づいたらしく、舞台中央までダーッと走って登場し、いつも以上に大げさにポーズをきめました。良かったと胸をなでおろしました。」

先行研究によれば、創造性は個人の資質や才能によるものでなく、他者との関わりや環境に刺激を受けて育てられるものであり、創造的共同性と言われているそうだ。

「ドラマ活動も、個人一人ひとりが技を磨いて集まり演劇を成立させるというより、その場で起こる即興的な相互の働きかけそのものが全体を押し上げていく、個人も演劇作品もともに変容しつつ高められていく、という捉え方が基本にあると思います。」

そこに、松井さんは海外ルーツの子どもたちのための学校以外の学びの場として、言葉の習得だけでは養えない、彼らに必要な力を育てる教育的活動の可能性を見出した。

「台本はあっても動いてみたらどうなるか演出家にもわからない。その場でとにかくやってみる。言葉ができなければ動きだけでやってみせてもいい。言語力や知識の有る無しは関係ない。そこが海外ルーツの子には参加しやすいし、やったことを評価してもらえるし、やれたことで自信がつきます。それに大人にとっても発見があります。プリンセス役の女子3人の例のように、こんな成長の仕方があったのかと。ある研究者は"the end of knowing=知ることの終焉、知識の偏重をやめましょう"と言っています。新しい学び方の試みだと共感しています。」

▲「おはなし工作ものがたり2 星くず降る夜の大ぼうけん」の練習風景

プロジェクト参加が学校生活での自信につながる

焦点児童のプロジェクト開始から終了後の追跡調査の結果、本人の変容や成長ぶりはどうだったのだろうか。

A子、9歳。両親は日系ブラジル人

- 日本生まれだが、小学校入学直後に1年半、両親とともにブラジルに一時帰国。日本語の読み書きは苦手だと感じており、教科書の音読は一文字ずつ指でたどって読む状態。同居している兄の家族に同い年のA美がおり、一緒に行動することが多い。父が工場勤務のかたわら教会の神父を務めているため、放課後や休日はほとんど教会で過ごしている。両親やブラジル人とはポルトガル語で話している。

プロジェクト参加中の様子

- ワークショップ初日にA美と連れ立って参加。こわばった表情でひとことも話さない。日本人の大人がずっと傍について話しかけ、一緒に工作をするうちに、鼻歌を歌ったりダンスをしたりする姿が見られるようになり、やがて表情明るく活発にしゃべるようになった。小物や小道具は集中して作成し、自分が作ると宣言した着ぐるみロボットはひとりで最後まで作り上げた。即興劇の場面ではA美とともに司会役を名乗り出て、TVタレントのような名調子で場を切り盛りする姿も見られた。

プロジェクト参加中の学校での様子

- 1日中表情が硬く、うなずいたり首を振る以外は表情が読み取れない。背筋を伸ばしてきちんと椅子に座っている。話しかける子もいないし誰ともしゃべらない。国語の時間はプリントに書かれた設問に答えるテストが実施された。A子は文字を読むことに時間をとられ、答えを書くことにすすめない。クラスメートが解答を終えて図書館へ出ていく中、ひとり教室に残ってプリントに見入る姿が観察された。担任教諭は「確かに漢字が苦手のようだが、計算は普通にできる。特に問題を感じていない」と述べた。生活言語が流ちょうな子どもの場合、学習言語の発達の遅れが気づかれにくいという指摘があり、A子もその例であろう。休み時間は隣のクラスのA美、A美の弟と一緒に運動場で座ったり遊んだりしている。

プロジェクト本番の様子

- 音楽にのってコミカルなダンスを披露、喝さいを浴びる。

- A子の担任教諭と校長先生がプロジェクト公演を鑑賞。担任は「あのように堂々としたA子の姿を見たことがなかった」と述べる。ダンスが上手なら運動神経はいいはずと気づいたようで、秋の運動会のリレー選手に選ばれるきっかけになる。

プロジェクト終了後の学校での様子

- 席の近くのクラスメートと談笑し、授業中にはグループ内の話し合いを終えて発表する姿が見られた。算数の時間には、しつこく「教えてやるぞ」と覗き込んでくる男子に対して「あんたうるさい。今やっているところなの」ときっぱり言いかえしている。担任は「夏以降、わからないことを質問してくるようになった」とA 子の態度の変化に気づいている様子。リレー選手として活躍し体育の時間も休まなくなった。

ほかの子どもたちもプロジェクト終了後のアンケートで、次のような回答があった。

- 放課後や休日に、プロジェクトで知り合った人とよく遊ぶ。電話やSNSで連絡を取り合っている(11名)

- プロジェクトで意気投合し、互いの家を行き来している(1名)

- 一時、関係が途絶えていたが、また一緒に宿題をするようになった(1名)

- 学校や自宅が遠いので会えないが、ネットでよくやり取りをしている(9名)

しかも、関わる相手は異なるエスニックグループの子どもだけでなく、日本人参加者、劇場スタッフや 演出家、友だちの保護者にも及んでいることがわかった。

さらに、高校生の参加者の中には、台本を書いたり撮影をするような、舞台や映像の制作の仕事に興味を持つ子も現れ「ここに来ると、自分は将来何になるんだろう、何になっているんだろうかと未来を見に行きたくなる」と語ってくれたという。

松井さんは、「多文化共生プロジェクト」の場は、海外ルーツの子どもたちにとって「自分の居場所」であり「将来を期待できる場所」として受け入れられており、ドラマ活動のように、子どもたちのアイデンティティや自尊感情を育てるような学びの場や環境作りがさらに課題になってくると助成研究をまとめた。

「自尊心を高める、とひとことで言ってしまいがちですが......。自分が伝えたいことや感じたことを表現できる、それを周囲の人間が雑音とせずちゃんと受け止めてくれ、反応してくれる、そういう場がある。日本人には当たり前のことかもしれませんが、それが当たり前ではなかったのが、多文化共生プロジェクト参加前の子どもたちだと思います。」

できることから連携し地域ぐるみで支える

助成後も松井さんは海外ルーツの子どもたちの成長発達を支えるため、多岐にわたる活動に参加し調査を続けている。

「学校という場だけでは、海外ルーツの子どもたちは支えきれないと思っています。」

助成研究を経て、その思いはさらに強くなり、2017年には「多文化子どもエデュ niho☆ nico」を発足。日本語教室のボランティア講師、外国人児童生徒の適応指導員、学生大学教員など地元の有志が集まって活動を開始した。

「大学のある瑞穂市(人口5万6千人、外国人の比率4.5%:2022年度末現在 瑞穂市HPより)くらいの規模なら、地域ぐるみで支えていくことができるのではないか、というのが、この10 年で見えてきた成果です。」続けて、

「もちろん小中学校の連携は大切です。先生方の協力を得て、海外ルーツの子どもたち一人ひとりのカルテを作って貰っています。一方で市民の皆さんの有償無償のボランティア活動の力も非常に大きいです。Bちゃんの家では赤ちゃんが生まれたばかりで大変そうだ、といった情報が支援員の方からあがり、それを学校の先生に伝える、なるほど最近忘れ物が多いのはそういう事情だったのかと理解できる、という連携ができています。支援者の方たちの研修にも力をいれています。」

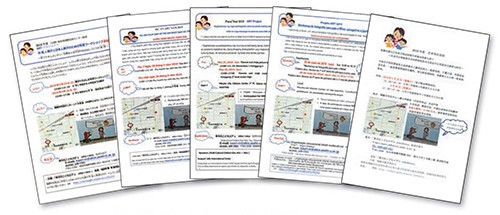

niho☆ nicoの冊子には、イベント案内が5か国語の言葉で掲載されている。

「近隣の自治体や教育委員会とも連携をしているのですが、たいていの学校のお知らせや学校行事は似ているので、案内文のひな型を多言語で教育委員会に作っていただき、各学校に配布し流用してもらう、といったことも始めました。50か国の子どもたちがひとつの学校で学べる対応ができているトロントのような都市もあります。50か国は無理ですが、翻訳アプリなどI T技術の進歩が著しい今の時代、数か国なら対応できるかもしれません。

これからも、地域の皆さんとタッグを組みながら、できることから手をつけていきたいですね。」

▲「多文化子どもエデュ niho☆nico」のイベント案内。

日本語のほかに中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語に訳されている。